レポート

夢に向かって走った憧れのマラソン ~伊澤菜々花の挑戦の始まり~(その2)

第44回大阪国際女子マラソンレポート

スターツ陸上競技部

監督 弘山 勉

【前編】夢に向かって走った憧れのマラソン ~伊澤菜々花の挑戦の始まり~(その1)

伊澤菜々花との出会い

私が伊澤と初めて会ったのが、大阪国際女子マラソンのちょうど1年前でした。スターツの次期監督になることが決まっていた私と復帰を受け入れてくれるチームを探していた伊澤が面会(面談)した時のことです。その時に真剣な眼差しで放った一言を、今でも強烈に覚えています。

「マラソンで日の丸を付けたいんです!」

つまり、オリンピックのマラソンに日本代表で出場するという決意を表明していることになります。「今の状態で何を根拠に言うの?」というのが、私が最初に抱いた率直な感想でした。

実は、伊澤菜々花という選手を私は全く知らなかったのです。筑波大学で男子大学生を指導していたので、有名な女子選手以外を知るはずがないのですが、そのおかげもあって、何の先入観もなく、彼女と対峙する(話す)ことができたのです。だから、そういう感想を持ったのです。

私が伊澤菜々花のことをもっと詳しく知っていたら、「そんなの無理だろう」と思ってしまった可能性だってありました。そうならなかった出会い、これも巡り合わせなのかもしれません。

「明るい性格、ハッキリとした物言い、それら含めて人柄は申し分なさそう。決意も固そう。」と感じる一方で、過去の経験やブランクからくる不安が内在しているのが垣間見えもしました。当時の彼女は32歳。それも彼女に中では不安材料の一つだったに違いありません。

でも、私は年齢のことは全く気になりませんでした。何故なら、妻は、36歳で名古屋国際女子マラソンを勝ち、37歳の時には、大阪世界陸上を目指して、名古屋国際女子マラソンで優勝争いを演じるほどの競技力を保持できていたからです。その後、40歳まで現役を続けることになりますが、その姿(競技生活と努力)を間近で見てきた実体験がある私だからこその感じ方だったと思います。

妻の努力と取り組みは尊敬に値するのですが、伊澤に同じような努力ができれば、あと5年はトップアスリートとして活躍できることになります。私は「伊澤には、その覚悟がある」と思いました。確信に近い直感です。会社も私の直感を信じてくれ、伊澤はスターツで再び世界を目指して歩み始めました。

理想的とは言い難いリスタートの出だし

しかし、最初の3ヶ月間は、かなりモタつきました。カラダを絞ることから始めていたところ、ふくらはぎの肉離れを起こし、練習のスタートは6月にズレ込んでしまったのです。6月時点で、チーム内で最下位の走力しかありませんでした。当たり前の最下位ですが、最後方で顔を歪めて走る伊澤は、今では想像できない弱々しい姿でした。

そんな苦しい時期が、しばらくの間、続きました。その間の歩みは「日本代表への道のりに就くことができるのだろうか」と言える状態でした。当時の状況は、目的地(夢)など全く見えない崖に感じたはずです。

でもそれは、乗り越えなければならない最低ラインの崖でした。登ることができれば、復活と再生への道に就けますが、踏み外せば、再び奈落の底に落ちることなるのです。違った意味で、神経をすり減らすような“最初の壁”だったのだろうと想像します。その崖をやっと登った感が出てきたのが、7月初旬。入社して3ヶ月が経過していました。

波に乗ってからの大躍進

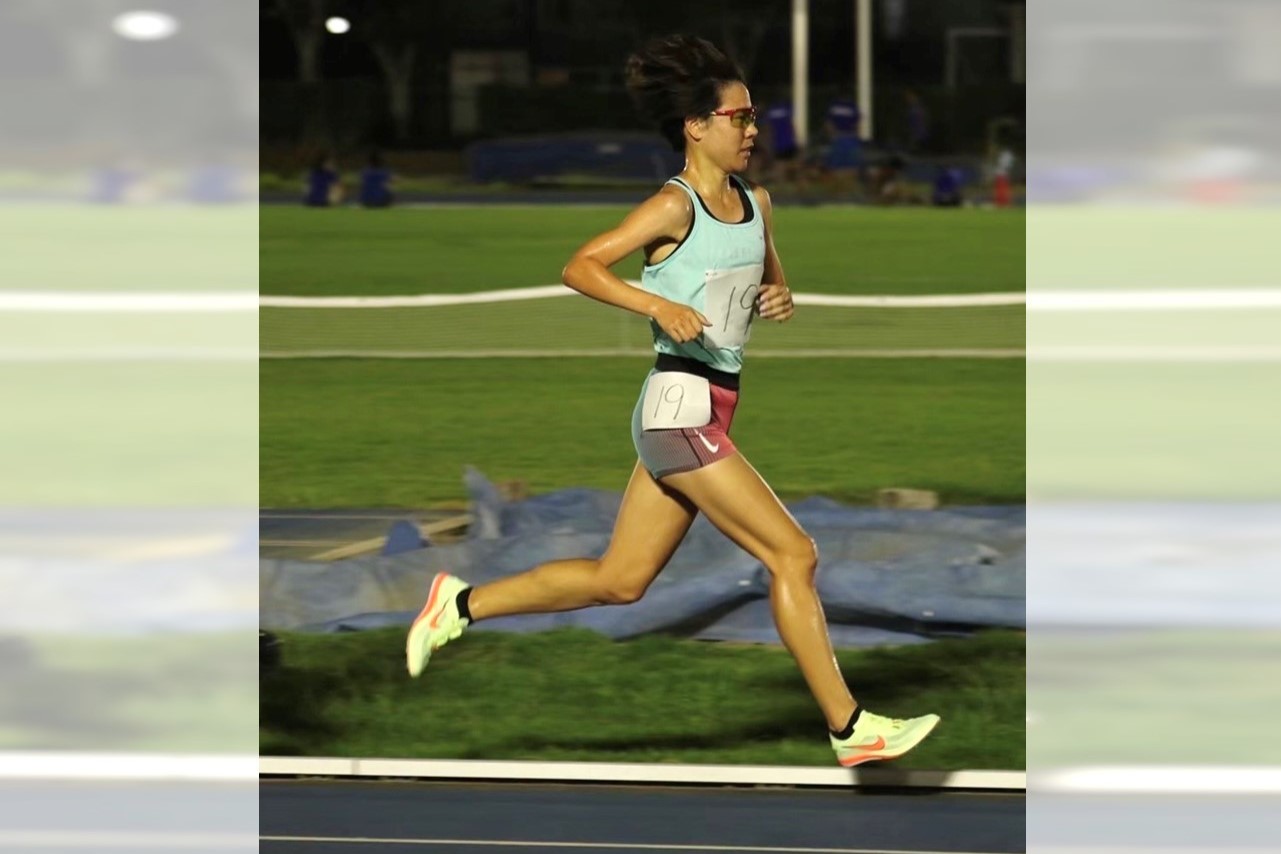

そこからは順調そのもの、そう表現したくなるほどの復調ぶりを見せていきました。たった1ヶ月の復調ぶりで、私はプリンセス駅伝の1区を任せることを決めたほどです。それも2位に20秒差をつけるという目標を彼女に課しました。その復調スピードが並大抵でないことは、おわかりいただけるでしょう。

数回の合宿を順調に乗り越えた伊澤は、プリンセス駅伝において、鮮やかなロングスパートを決め、公約通り、見事に区間賞を獲得します。センセーショナルな復活劇に、周囲から驚きの声が届けられたのは当然です。

それもそのはず、多くの人は、彼女が、高校時代に「インターハイで優勝」し、「全国高校駅伝において3年連続で区間賞獲得」という偉業を達成したスーパー高校生だったことを知っていて、同時に、その後は精彩を欠いて引退した「もう終わった選手」とい烙印を押していたからだと思います。

このプリンセス駅伝に向けた合宿において、伊澤の走りを見ているうちに、私は伊澤のマラソンの可能性について考えるようになっていきました。「本当に凄い選手かも・・・」と再評価する中で「オリンピックから逆算して、早めにマラソンを経験させておいたほうがよいかも」と思い始めていました。

マラソン挑戦という心のスイッチ

実は、彼女には「今年度(2024年度)中は、マラソンをやらせないからね。挑戦は、来年度にしよう」と伝えていました。その予定を覆したくなるほどの強さを見せ始めたのが10月の頃だったということです。

「マラソンをやらせたくなってきたよ」と伝えると、「えー本当ですか!?私、マラソンやれるんですか!」と大喜びする彼女がいました。マラソンで日の丸を付けるために、現役復帰したのですから、その反応は当然でしょう。

そこからの快進撃は、止まることを知らないようなものになりました。彼女が「本当にやりたかったこと」に向かえることになったわけですから、「夢に向かって進む具体的な希望」「夢が近づいてきた感覚」は、彼女のエネルギーを常に充満させることができたのだと思います。それは底力の養成が始まったことを意味します。

底力とは、前編~伊澤菜々花の挑戦の始まり(その1)~で述べた

「 自分が成し遂げたい“もの”のレベルを可能な限り引き上げて、そこに向かって挑戦する人に宿る力 」と言えそうです。「叶えたい夢」が高次元で、しかも、難易度が高い場合に、「成し遂げたい強い想いによって極限状態の練習で養われた能力」を土壇場で引き出せると底力になるのだと思います。

5000mと10000mで12年振りとなる自己記録更新、しかも大幅な更新です。さらには、山陽女子ロードレース(ハーフマラソン)では悪条件をもろともせず、日本歴代10位の好記録をマークしました。もう本物だと思いました。この時に、私と伊澤の心は決まったのです。「大阪国際女子マラソンで優勝争いする」という決意です。

その後の走り込みも強化練習も完璧にこなす伊澤に、計り知れない可能性を感じました。同時に、私にも伊澤にも、自信が芽生えていったと思います。それが、記者会見での「19分台で優勝」という発言に繋がったわけです。そして、その想いのまま、大阪国際女子マラソンのスタートラインに立ったと思います。

エネルギーを作り出すのは心

レースの前半は厳しいものになりましたが、25キロで先頭集団から遅れるという思いもよらぬ事態。25キロ地点の沿道で待っていた私も受け入れがたい状況でしたが、当の伊澤は、もっと受け入れがたい心理状況になったはずです。

距離が進むにつれ、先頭集団から離されていく現実。「こんなはずじゃなかった」「自分の夢が遠のいていく」という感覚は、自分自身に期待していた伊澤の心を追い込ませていくことになったはずです。ここからは、気合い(強い想い)が裏目となる状況に。成功を信じていた心が逆噴射してカラダを襲い始めたと思います。

戦闘モードから沈静モードにカラダが切り替わると、やがては、アドレナリンが出なくなり、血糖値が急落していきます。「頑張ろうとしても力が出ない・・・」そういう状態になっていったと思います。

そうでないと、後半の大失速の説明がつかないのです。そんな貧弱なトレーニングを積んできていないのですから。私は、この心の部分の影響が多大にあったと思っています。エネルギーを産生するのは、心なのですから。

他の敗因を探ると

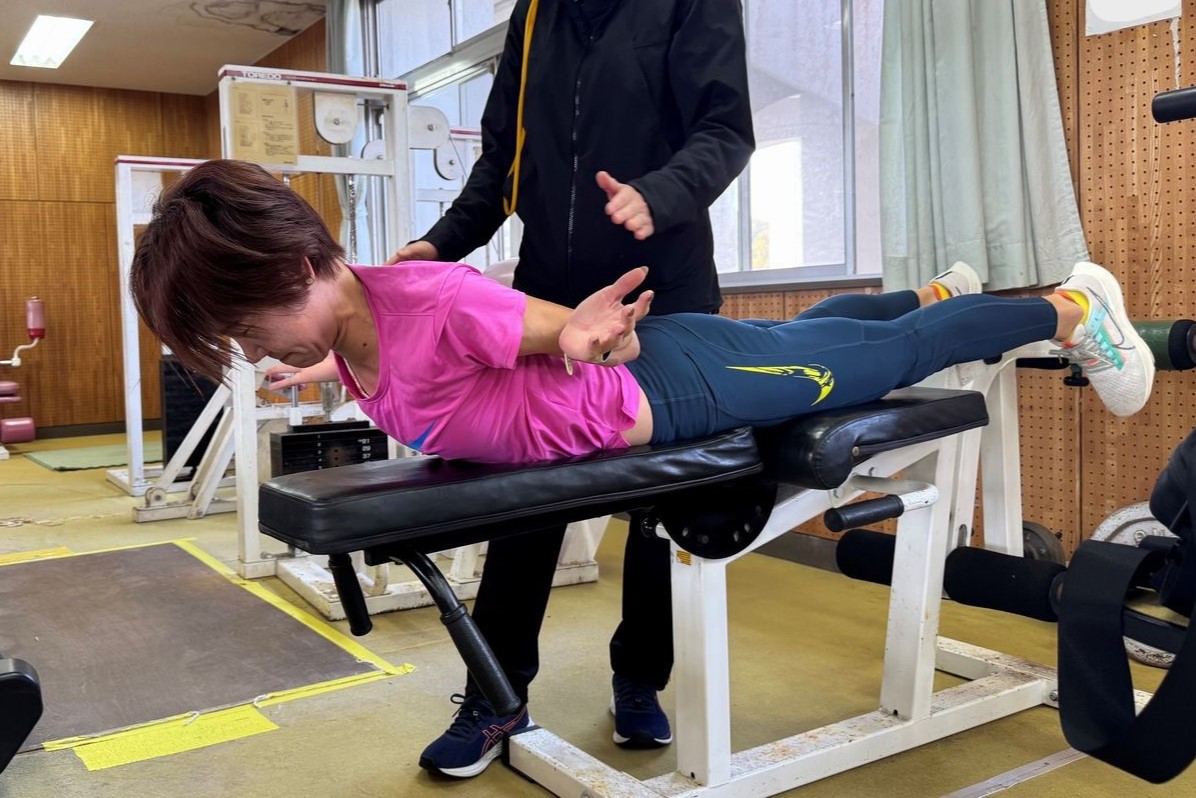

技と体のことで言えば、他にも理由を挙げることができます。技なら、最も重要な股関節の屈伸動作の課題を挙げますし、体なら、筋肉量の少なさを挙げます。こうした技と体の部分(課題)で、前半の厳しい展開を克服できなかったのかもしれないと理解はしますが、腑に落ちないのが正直な気持ちです。

だから、他の理由を探るとしたら、二つあります。

一つは、常に気が張っていた(=やる気に満ちていた)ので、目に見えない疲労を抱えたまま、厳しいトレーニングを消化し続けることができてしまったこと。つまり、疲労がかなり蓄積した状態でレースを迎えてしまっていたという可能性があることです。

疲労が溜まり過ぎていたら、勝負所でカラダが動かないことがあります。もしそうであれば、短期間でハードな練習を積んできた影響があったことは否めません。

もう一つが、底力の強化不足。走りのセンスも能力も高いので、練習において好タイムを連発してきました。2時間20分前後のペースで走ることができる練習は十分できていましたが、バテる(苦しくて後半ペースダウンする)ような練習が一度もない中で本番を迎えることになりました。極限状態で走る練習がなかったとしたら、地力(底力)の強化ができなかったことになるかもしれません。

それは、前述している「やる気に満ちた状態」が関係しています。アドレナリンが豊富に出ている状態が続き、疲れていても筋肉を動かすことができてしまったのです。エネルギー産生という側面では、極限な状態になることがなかったのです。その結果が、前述の全身の筋疲労に繋がった可能性があると思っています。

そんな「やる気に満ちた(目標を見据えた)状態を練習では維持できていた」のに、レースでは、先頭との差がみるみる拡がり、「やる気に満ちた状態からは真逆の状態になってしまった」としたら、練習してきたことが全く出せないのは当然です。

目標設定の重要さ

つまりは、自分が得るものが「100%か0%か」という話です。今回のマラソンを「優勝争いできなくても、しっかりまとめて、オリンピックに繋げていこう」というような話をしていれば、結果は違った可能性があります。今回は最高の目標に対して50%の結果でも、オリンピックに向けた課題明確化という目標においては「達成度は100%」という思考です。

具体的に言うと「いきなりの好記録は背伸びし過ぎだから、先頭に付けるところまで付いて、残りは我慢だ。それがオリンピックへ繋がる道だよ」などと、今回の位置づけを幅広く設定していれば良かったと後悔しています。敗戦の中にも、大目標への道標を得ることはできますし、そんな目標も掲げてあげていたならば、大失速はなかったと指導者として猛省するばかりです。

ただ、そういう指示を選手に出すこと(=思考)は、難しいのも事実です。最初から「目標に対して最低○○%は達成したい」という逃げ道が作られていては、極限状態で底力が発揮されるだろうか、と思わざるをえないからです。

競技は、やっぱり「心技体」であり、練習を含めた「その時々の心技体の状態を正確に把握して、対応する必要があるのだ」と今回のマラソンであらためて感じます。心の元気がなくなれば、技も体も使えないのです。25キロ以降は、それを証明したように思います。

現役復帰して、半年あまりで、この領域に到達したのは凄いことですが、「勢い余っての猪突猛進だったのかも」と思わなくはありません。しかし、大阪国際女子マラソンへの挑戦を決めたのは、伊澤の「勢い」を重視したからに他なりません。その勢い(流れ)があったからこそ、高い目標を設定することができ、厳しいトレーニングを積むことができたのです。

今後に繋がる取り組みができた価値は絶大です。マラソン準備の過程で、伊澤の高いマラソン適性を知ることもできました。何の失敗もなかったと思っています。25キロまで上手くいったとするならば、あとは、残りの距離を乗り切る心技体のグレードアップを図るだけです。まったく歯が立たなかったわけではないのですから、大目標に向け、悲観せずに進んでいきたいと思います。

今回の大阪挑戦は成功

今回のマラソン挑戦の意義は大きなものとなりましたし、目標設定も間違っていなかったと確信しています。悔いることは何もありません。それは、伊澤から、レース前日に次のように言われたからです。

「弘山監督と出会ったのが、ちょうど1年前です。1年前の私には、こんなにも早くマラソンに挑戦して、しかも、優勝を目指すことができるなんて、当時の私には想像すらできませんでした。私に夢を抱かせてくれて、夢に向かって努力できる環境を与えていただき、本当にありがとうございます」と。

一人の選手が、無我夢中に夢を追い、本気でチャレンジする舞台に立てたとしたら、私の指導者としての役目、会社の選手への想いと支援は大きな意味を成すことになります。

今回の大阪国際女子マラソンを成功と評価したい一方で、指導者として「私も未熟だな」と思わせられた部分も多くあります。私も「まだまだ」です。(伊澤も、まだまだです:苦笑)

これからも精進して、チームの皆(選手もスタッフも)を「夢へ挑戦する道に就かせる」ことができるようにしたい!大阪国際女子マラソンが終わって、そう強く思う私がいます。

チームは、冬季トレーニングの真っ最中です。選手全員が、この鍛錬期を乗り越えて、来季に飛躍してくれることを楽しみに頑張っていきたいと思います。

*前編は以下よりご覧ください

夢に向かって走った憧れのマラソン ~伊澤菜々花の挑戦の始まり~(その1)