レポート

弘山監督ブログ 「基本にこそ神が宿る」

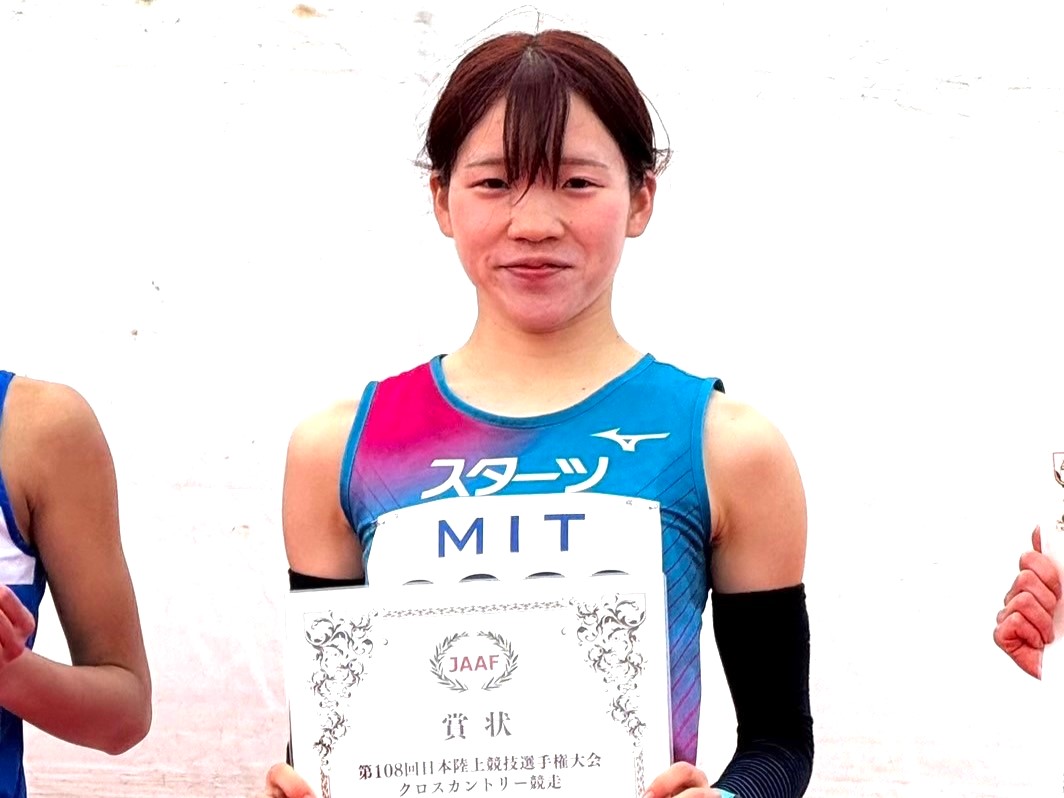

~日本選手権クロスカントリー大会で對馬千紘が好走した価値~

スターツ陸上競技部

監督 弘山 勉

對馬千紘(入社2年目)が、日本選手権クロスカントリー大会のシニア女子8kmで5位入賞を果たしました。レース後に本人が語った第一声が「こんな上位で走れてビックリした」、次に「走っていて楽しかった」という言葉でした。

對馬が発した言葉は、最高の答え(評価)のように私の耳に入ってきました。この冬に狙ったトレーニングができたことを意味するからです。

クロスカントリーという“特殊な舞台”にはなりますが、日本選手権という冠が付く大会ですから、それ相応に高いレベルです。その舞台での入賞は価値がありますが、レース直後に発した對馬の言葉が、現在、チームが取り組んでいる冬季トレーニングの効果を再認識させるものになりました。

昨年4月、私はスターツ陸上競技部の監督に着任しました。それから、11月のクイーンズ駅伝出場を目指して、チームと個の能力向上に注力してきました。何とかプリンセス駅伝で予選通過は果たしたものの、クイーンズ駅伝では最下位に終わりました。

不本意な「結果から」というより「過程において」、多くのことを感じることになりました。それは、「基本ができていない」ということです。フォーム(動き)や筋力、身体組成など、長距離を走るための基礎が構築されていないために、以下の状況を招いてしまっているからです。

・怪我の多発による練習離脱の多さ=練習が継続しない

・スピード持続力不足=スピード走の余力が小さい

では、長距離選手にとっての基礎って何だろう?となりますが、主に身体能力という観点で言及すると、大きく分け2つになると思います。血液や体脂肪などの基本的な身体機能は省きます。

1.フォーム

・姿勢

基本姿勢と動作姿勢の両方を含む

・カラダの使い方

骨を動かし関節を連動させて骨格を変位させる動作

・関節可動域

関節の可動範囲ですが、カラダの使い方でも変わる

・筋腱のストレス低下と耐性

関節を正しく動かし連動させないと特定部位の負担が増加

2.筋力発揮・筋肉動員

・筋力とパワー

ある筋肉が発揮できる力。パワーはカラダの使い方でレベルが上下する

・動員できる筋肉

ある動きをする際に使うべき筋肉が正しく動員されることが重要

・主動筋・拮抗筋

ある動きをするために力を入れる筋肉と脱力する筋肉の連携が重要

・丈夫なカラダ

ストレスに対抗できる筋腱強化や成長ホルモン分泌が必要

ここに挙げていない項目が他にも沢山ありますが、簡単に集約すると、「速く走る」「スピードを持続させて走る」「怪我しない」ために基礎を身に付けることです。基礎が高まれば、その後の専門トレーニングの強度・レベルが上がり、競技パフォーマンを向上させます。

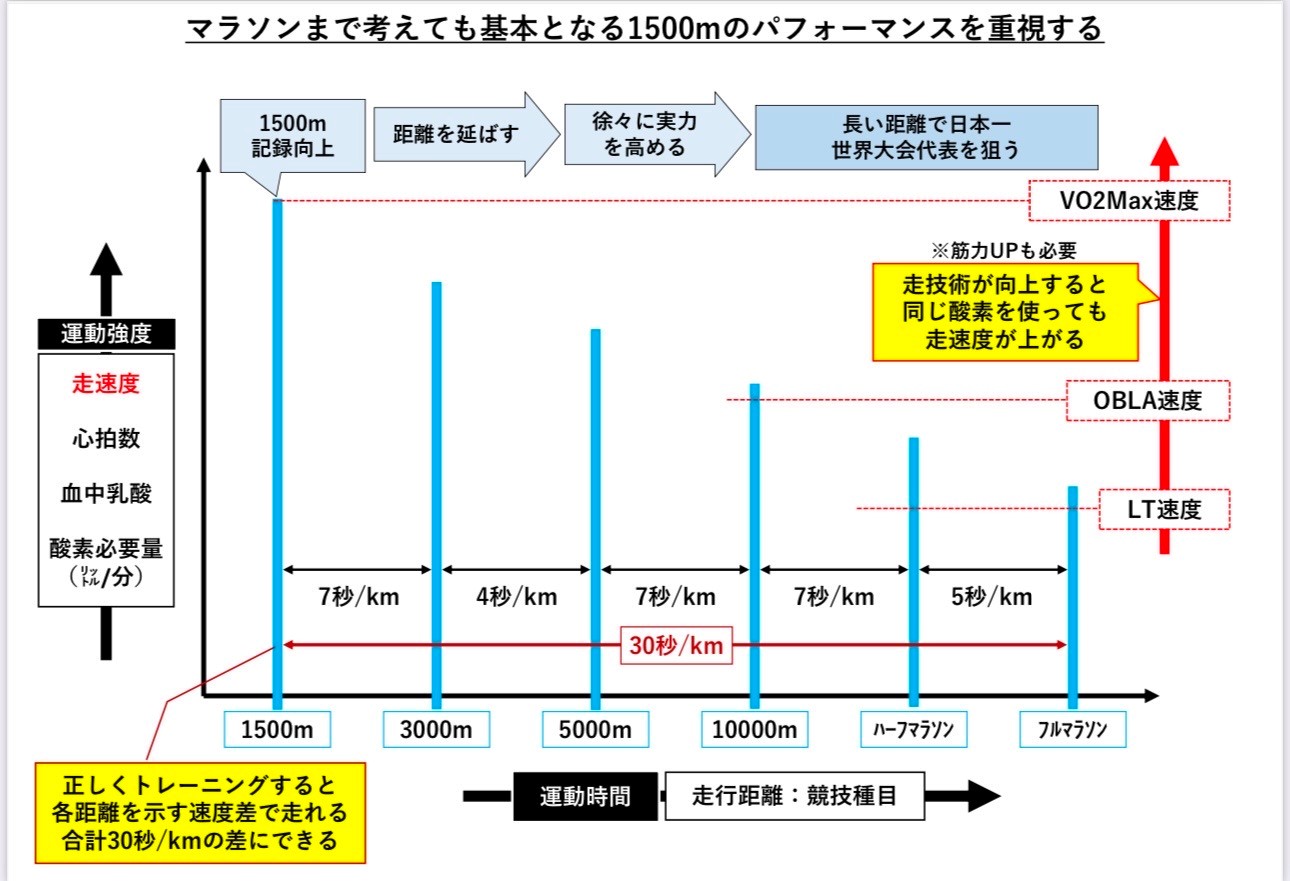

例えば、スピードは「動き×パワー」ですが、結局のところ、長距離走に必要な運動効率の改善は、スピード走能力が高いほど優れていることになるのです。

基礎鍛錬は特殊なトレーニングが必要です。起伏地や丘陵地、坂道、砂浜、階段、ウエイトトレーニング、サーキットトレーニングなど多彩で、走る量が減る可能性があることから、基礎を構築させる時期は、必然的にオフシーズンになります。

長距離種目の場合、普通に考えて、クイーンズ駅伝が終わった後の12月~3月がオフシーズンになるので、この時期に実施する基礎鍛錬を冬季トレーニングと呼んでいます。

この基礎鍛錬をどのように組み立ててトレーニング処方するかは、指導者の考え方によります。私のイメージとしては、1500mを速く走れるようになる基礎を養成することが冬季トレーニングです。

それ故に、トラックの5000mや10000mで日本のトップ選手に成長するまでは基礎鍛錬が必要だと思っています。そこまで成長できれば、冬季トレーニングを省略して、マラソンに挑戦する段階に突入できると考えます。

例えば、トラックの走力では日本のトップレベルに達している伊澤菜々花は、この冬、基礎鍛錬の開始を遅らせて、1月の大阪国際女子マラソンに挑戦しました。本音で言うと、伊澤でも不足する基礎能力がいくつかあり、これらの課題をクリアしてからマラソンに挑戦する段階へ移行させたいところでした。

しかし、そんな理想論を言っても、オリンピックのマラソン日本代表を目標とするのであれば、マラソンを経験する必要があります。マラソンを走ってこそ見つかる課題もあるからです。(ただ、マラソン練習をしながら基礎能力の課題解決を図るのは難しいと言わざるをえません)

このように、課題解決に向けてトレーニングする中で、実践形式のチェックをかけていく作業を繰返していくのが、競技スポーツになります。今回の日本選手権クロスカントリー大会(福岡)に出場したのも、ある意味、基礎能力が高まったかどうかをチェックするためのものでした。

今回、5位に入賞した對馬は、高校時代にインターハイ路線(全国高校総体出場を目指して県大会→ブロック大会を勝ち上がる)において、800mで県大会を通過し、東北大会の決勝まで進んだ選手です。惜しくも全国大会の出場を逃しましたが、800mでインターハイを狙ったように、高いポテンシャルを有している選手だということがわかります。

しかしながら、多くの選手がそうであるように、練習や生活で身に付いた姿勢や動きの癖によって、そのポテンシャルを競技パフォーマンスに結び付けられない状態です。

それを集中して修正しようとするのが、冬季トレーニングということになります。12月から黙々とトレーニングに励んできた對馬ですが、走りを見ても、確実に変化が現れています。腕振りが改善され始め、膝が少し高く上がるようになってきました。

だから、8000mを速く走るような実践練習を積んでいなくても、日本選手権クロスカントリー大会の8kmで5位に入賞する競技力を発揮できたのです。本人のコメントがそれを物語っています。

「12月からの冬季練習でウエイトトレーニングや、フォーム改善、サーキットなど新しい取り組みを継続してきました。地道な練習が多い分、自分がちゃんと走れるようになっているのかあまり分からなかったのですが、今回のレースで5位という結果に繋げることができ、いいきっかけになったと思います。」

おそらく「いいきっかけ」というのは、基本習得の大切さを知ったこと、基礎能力の向上により上のステージで戦える感触を得られたこと、を指しているのではと思います。

私は「基本にこそ神が宿る」ことを信念としています。作家の浅田次郎氏がある本の中で使っていた言葉で、私は常に肝に銘じています。基本なくして応用も発展もないと思うからです。とくに、競技スポーツは、そうだと思っています。「類まれなる才能」というのも、実は「基本的なことが習わなくても出来ること、または、勝手に基本が習得できていた状態」に過ぎないと思っています。

そんな逸材は、なかなかいないのが現実です。幼少期の外遊びが減り、デジタル化が進む現代社会では、遊びの中で基本を習得する機会が減っているからです。類まれなる才能は、能力養成を狙った行為でしか獲得できない時代になっている気がします。

對馬は、レース後のコメントで、こうも言っています。「世界クロカン日本代表選考レースでもあったので、ワクワクしながら走っていました。優勝も見える順位だったので悔しさもありますが、この経験を春からのトラックレースに繋げていけるよう合宿や一つ一つの練習を大事にしていきたいです。」

基本レベルが高まれば、楽しい未来に向かう歩みとして、自分の足が上のステージに掛かっていく感覚が出てくるものです。

對馬は、10月までに10000mの記録を向上させることができれば、世界クロスカントリー選手権(米国)の日本代表選手に選出される可能性が出てきました。本人のワクワクは、何もレース中だけで終わらないことになり、その後の取り組む姿勢にも変化をもたらすことになるはずです。

神が宿る基本に真摯に向き合って努力すると、ワクワクする競技ができることを對馬は証明してくれました。「基礎練習に励んだら、明るい未来が開いてきた」というような、皆が何を見て、何をすべきか、という指針をチームに示してくれたわけです。そういう意味で、チームメイトの未来にとって、對馬の福岡での好走は価値ある結果になったと思います。

こんな「ワクワクする!」ような状態をチーム内で、もっともっと増やしていけるよう、私は基本の大切さを説き、そのための方策を選手たちに提供していきたいと思います。