レポート

【監督ブログ】 監督2年目に意識したい「夢のビルと扉」

スターツ陸上競技部

監督 弘山 勉

今年の4月、スターツ陸上競技部の監督に着任して1年が過ぎました。実感としては「まだ1年しか経っていないの!?」という気持ちです。私の年齢からすれば、ジャネーの法則に逆らうような現象ですが、「新しいプロジェクトや仕事に挑戦する充実した日々が続くと、時間の経過が遅く感じる」と言われますから、納得できる気はします。

実業団チームの監督として再挑戦の始まりだった昨年は、「目の前の事象をどう読み解いて、スターツの選手たちをどう導いていくのか?」について、常に考える日々でした。「どんな大志を抱いて」、チームを「どう動かしていくのか」「どう変革させるのか」、選手一人ひとりを「どう成長させるか」という模索の年だったと思います。

チームにとっては、新しい監督なので、あくまで自然体を貫くことは忘れずに、「1年目に現状確認と監督の考えの浸透⇒2年目以降の変化」という無理のない移行を目指してきました。

とくに監督交代の年は、これら模索の過程で、監督の企図が周りに見えないようではいけませんし、図らずとも情熱が伝わるような指揮をするべきと思いますが、情熱だけで通用するほど甘くはありません。監督一人が身勝手に構図を描いたところで、理想通りに事が進むはずがないのは明らかです。

チームを運営するにあたり、「チーム方針や活動形態・方向性、選手育成法、チーム文化・風土」など、構築すべきことは多いです。それらは陸上競技部が独自で創り上げるものはなく、会社との共生が求められると思います。組織的な核と言うべきものは、選手やスタッフの全員が共感した状態になると、組織は安定し、活動は活性化します。会社と共に歩むほど、道は拓かれていくのだと思います。

ただ、私の中では「道を切り拓く」というより、「扉を開く」という言葉のほうが感覚に近いです。なぜなら、自分たちが住みたい世界(ステージやレベル)に、扉を開けて入ろうと「するのか?」「しないのか?」という意志の有無だと思うからです。

目標の扉には鍵がある

扉は誰にでも開けるチャンスがあります。一方で、その扉を開ける資格が誰にでもあるわけでもないのも事実です。それこそがポイントであり、競技活動は、開けたい扉を決めて、その鍵(資格)を得るための計画を立案し、実行することです。闇雲に頑張っても、その扉に適合する鍵を得ることはできないと思います。

2024年度は、幸いなことに、伊澤が次回のオリンピックを見据えたマラソン挑戦という扉を開けることはできました。優勝を目指していましたが、それが実現しなかったということは、優勝の扉を開く鍵を手にするまでに至らなかったのだと思います。2度目の挑戦となる次回は、優勝という扉を開く鍵を手に入れる準備を抜かりなく進めていきたいところです

その他の選手は、全体として、目標を高めた扉を意識する(させる)レベルまで引き上げることができたような・・できなかったような・・少し“あやふや”な感じは否めず、反省の念が強いです。ですから、今年度は、個人もチームも、それぞれが高次の目標をしっかりと定め、見据える扉を決めて、その鍵を受け取りにいく行動に移していきたいと考えています。

ということは、「目標を意識する」から「目標を達成するために必要な意識と行動の明確化」という思考のレベルアップが必要です。「意識が変われば、行動が変わり、目標が変わる」とよく言われますが、大事なことは「目標の設定とそれに相応しい意識」です。それら目標と意識の引き上げが、監督2年目にしたいことです。していなかったわけではありませんが、さらに!という思いです。

そんな新年度が始まり、既に2ヶ月が経過しましたが、私が考えていることについて、スターツ陸上競技部の新年度の方針として示してみたいと思います。少し抽象的な表現になるのは、ご容赦ください。

夢への扉をビルに例えてみる

扉と言うと、ついつい「夢の扉」と表現したくなりますが、夢の扉は最終段階であるべきです。例えば、伊澤は、この扉に近づく活動ができつつありますが、夢を実現させない限り、「夢の扉」へと続く通路の扉を開けている(=課題をクリアしている)段階でしかありません。関門のように立ちはだかる通路の扉の枚数は選手によって異なり、伊澤でさえ、クリアしなければならない関門の扉は、まだ何枚も何枚も存在します。

それを「夢へと昇っていく階段があり、その途中に扉が出現する」ようなイメージとしてみると、ビルを階段で上っていくという表現が相応しい気がします。もしくは、各フロアで実力を備えることができると、上階へ行くエレベーターの扉が開くボタンが現れるという表現でも良いでしょう。建設・不動産事業を主軸とするスターツらしく、「夢のビルと扉」という概念で、そうした考えを説明してみます。

選手は何階建てのビルを目指すの?

競技スポーツは、夢のビル建設だと思っています。夢の大きさに比例してビルは高くなります。目指す夢の大きさでビルの高さが決まり、当該選手の現在の競技レベルによって、「何階建てのビル」を「あと何階上らなければならないのか」それがタスクとして選手には課されることになります。

屋上が夢の到達とした場合に、夢実現に必要なプロセスとして各階にフロア(能力養成レベル)があり、上階に行く際に扉が待ち受けることになります。各フロアは課題克服の場であり、扉は試験(=資格審査)を意味することになるでしょう。

つまり、今の自分は「何階建てのビルを目指していて、何階フロアに居るのか」を知っていることが非常に重要です。それがわからなければ、自分に課される階数(課題の種類と程度)も扉の数(能力レベル評価)も把握できていないことになりますから、道標のない心許ない状況になってしまうと思います。

重要なのは、選手自身が「何階建てのビルを建てなければならないのか?」「建てようとするのか?」をよく考えること、そして決めることです。ビルの高さは、夢の大きさ(レベル=難易度)と課題(フロア)の数で決まることになるからです。その選手にとって目標の難易度が高いほど、課題というフロアが多くなるのは当たり前のことだと思います。

監督2年目となった今年、チームミーティングを重ねていますが、選手たちには、こうした「夢のビル」を意識させていこうと考えています。

・選手それぞれが何階建てのビル(=夢のレベルと課題数)の屋上を目指すのか?

・自分は夢のビルの何階に居るのか?(何階まで上っているのか?)

・駅伝をビルに例えた場合は、どのフロア(走力レベル)に何人が上っていなければならないのか?

これらを自分(もしくは自分たち)が決め、そして、現状を把握・認識していなければならないと思います。それが分かって初めて、進むべきルート、つまり、取り組むべき課題を見出すことができるからです。そのために大事になってくるのが「PDCAサイクル」になると思います。

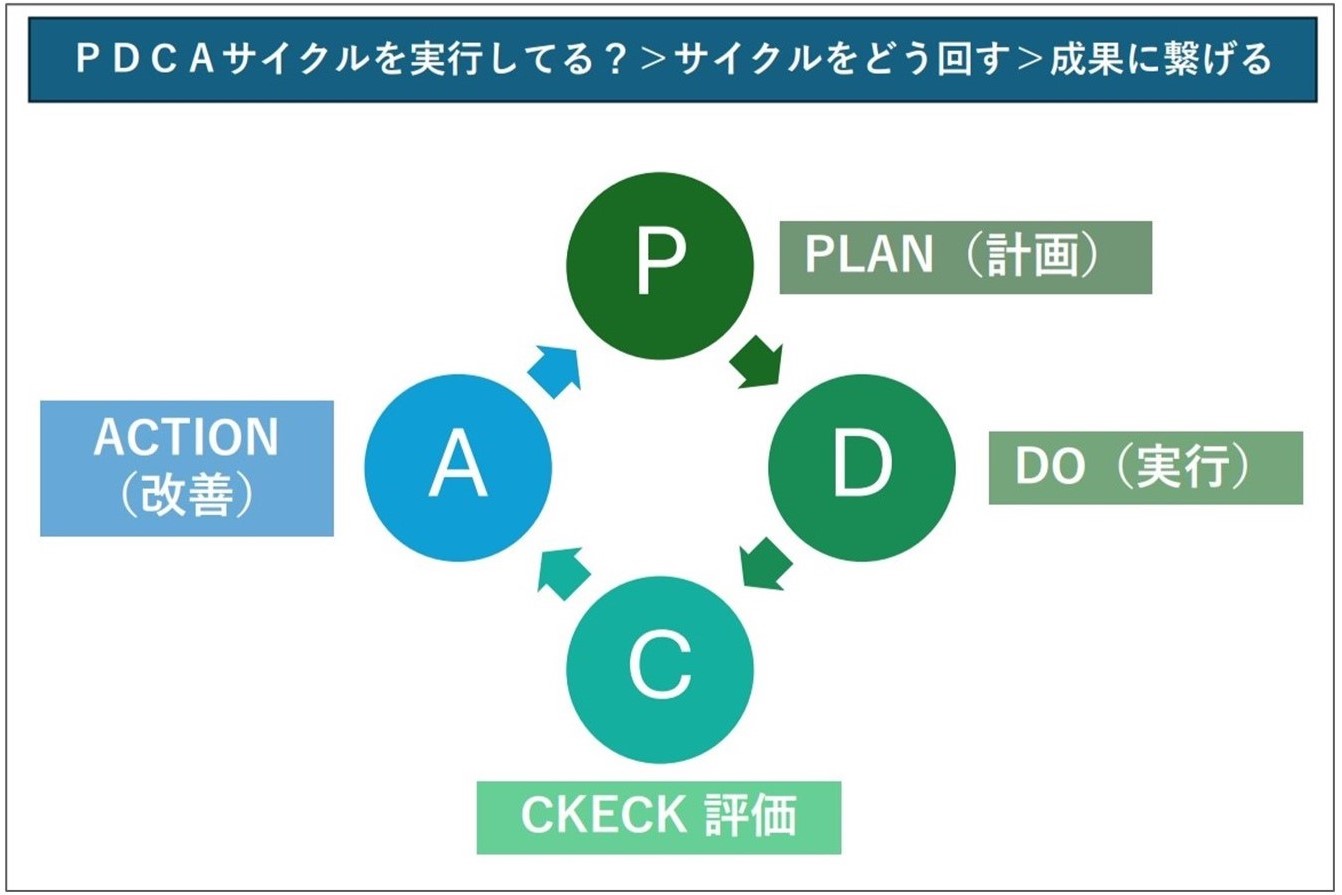

PDCAサイクルを意識

選手には、常にPDCAサイクルを意識させています。PDCAサイクルは、

PLAN(計画)→ DO(実行)→ CHECK(評価)→ ACTION(改善)

を回して目標に到達させていく手順(手法)です。

それら多くの要素を分解して整理し、各要素の関連付けができると、競技力を正しく評価できると思います。正しく評価できると「どの課題を優先して解決しなければならないか」が見えてきます。その時には、PDCAサイクルという手法だけでは足りず、夢(目標)のビル建設という思考が役立ちます。

要は、段階的にPDCAサイクルを回していくということに他なりませんが、目標に対して、今現在の自分が立つ位置(何階フロアなのか?)をもっと具体的なイメージ(実際は事実)として持ったほうがよいということです。

ビルの高さと扉の持つ意味

冒頭に「自らの意志で扉を開く」と書きましたが、最終的な夢の扉が簡単に開くわけではありません。実際は、夢に向かう途中に立ちはだかる「いくつもの扉(=ハードル)」が存在します。「その扉の意味を、もっと具体的な内容で示すことができるか?」にかかっていると思います。夢へと続く扉は、人によっては、何枚も存在することになり、複数の扉を開けていった先に現れる「最終の扉」を開いたときに夢へ到達することができるのです。

例えば、「スピードが足りない」とされる選手がいるとして、スピード走能力が養成されたら、一つ上の階(フロア)に進む扉を開けることができるとします。「何をすると、その扉が開くのか?」それを正しく理解し、その上で課題解決を実行することが求められます。それを例として挙げてみます。

(例)スピード走能力を長距離選手はスピード持続力と捉えがちですが、中身は似て非なるものです。スピード走能力は、ハッキリ言って、身体の機能性を運動力学的な観点で高め、同時に筋力アップを図り、走技術を磨くことで養われます。

スピード持続力は、あるスピードで走り続けることなので、体力養成で賄えてしまうと考えがちですが、基本となるスピード走能力を高めるとトレーニングの効率は格段に上がることになります。つまりは、段階的な選手育成が大切なのです。

スピード走能力という扉を開いてからスピード持続力という扉を開くと、2段も3段もフロアを上がることができるのに、スピード持続力という体力部分だけを見て進むと、1つのフロアも上がれない場合があるのです。課題解決という扉を開ける鍵、ここでは、スピード走能力という鍵を手にできないと、スピード持続力という扉は開けることのできない扉(=壁)になってしまうのです。

それは、体力養成が過度になると、オーバートレーニングによるスポーツ障害(ケガ)を招き、練習がストップすることが多いからです。そのように、正しく扉を開いていかないと上階に上がることができないケースは多いと思います。

スピード持続力を高めるために、スピード走能力を深く分析すると「カラダの機能性」「筋力」「走技術」という、主に3つの扉が出現してきます。一概に、スピード走能力という漠然とした扉を意識するだけでは、その扉を開くことは難しくなってくるものです。(必要要素の分解=必要な鍵)

スピード走能力のような基本的な体力要素は、ランニングエコノミーを改善させるので、後に養成するスピード持続力や持久力にも影響を及ぼします。ということは、基本的な課題は、ビルの低層階に配置する必要があることになります。その低層階に、どんなフロア(課題)を配置するのか、そのフロア数も含めて、夢のビル設計は、もっと繊細になるべきだと思います。

PDCAサイクルの考え方

だから、オリンピック出場というビルは、あっと言う間に30階にも40階建てにもなってしまうのです。逆説的に言うと、30~40フロア分の課題を明確にし、段階的に機能する高層ビルを設計して上り始めれば、オリンピック出場のためのルートを踏み外すことはないように思います。

既にクリアしている課題をビルの低層階に配置できるとすると、スタートは10階くらいになるかもしれませんが、安易に考えないほうがよいと思います。現状を都合よく配した設計図を作りがちで、10階以下に配置すべき重要なフロアを省略している可能性があるかもしれないのです。

そうした状況を正しく見極めることができれば、今の自分に必要なPDCAサイクルをスタートすることができると思います。目標に到達するためには、段階的な選手強化・育成の設計図に沿って、PDCAサイクルを巡回させていくことができると理想的です。そのためには、全体像(何階建ての夢のビルなのか)が絶対に必要になってきます。もちろん、常にアップデートされるものだとは思います。

PDCAサイクルには、「夢実現という大きなサイクル」と「課題解決という小さなサイクル」が存在することになると思います。結局のところは、小さなサイクルを回して、課題を一つひとつクリアしていかないと、大きなサイクルには乗っていくことができないと思うわけです。

30階のビルに例えれば、各フロアが小さなPDCAサイクルになるのだと思います。小さなPDCAサイクルを回してクリアすれば、上階の扉が開き、夢のビルを上がっていくことになるという思考です。

目標と意志があってこそのPDCAサイクル

PDCAサイクルを回す上で重要なことは、「PLAN=計画」の前提となる目標と意志の存在です。「何を目指す計画なのか?」=「その目標を本気で達成する意志があるのか?」つまりは、目標の高次化と本気度の話です。PDCAサイクルを回す上での大前提です。

目標は、挑戦する気持ちを掻き立てるものでなければなりません。そうでなければ、気持ち(情熱)の注入度は下がり、本気の活動とはなりません。PDCAサイクルそのものが空回り(気持ちが入らない状態)となることは、想像に難くありません。

「最上階の位置づけは?=気持ちを掻き立てるもの?」「今はその何階にいるのか?=目標との隔たりは?」を正しく認識して初めて、「どうやって最上階に上る?」という熱が入ったPLANが立ち上がるのです。選手が本気である場合に、やっとPDCAサイクルの入り口に立つことができるのだと思います。「やるつもり」では無理でしょう。このことは、監督やスタッフにも求められる役割だと思います。

最上階に通じるエレベーターのボタンなどは存在せず、地道に一階一階を上っていくことでしか、最上階には辿り着けないと思います。それを理解せずに、最上階だけ見て、評価(CHECK)し、改善策(ACTION)を掲げたところで、答えは出てこないものです。目標との乖離が著しい場合は、意欲が削がれ、各扉が開いて光明が自分を差してくるような状況が訪れることはないでしょう。

チーム活動とビル建設

繰り返しますが、オリンピック出場には30階建てのビルが必要になるとした場合に、「私は30階のビルを上がっていきます」という選手ばかりがチームに揃っているわけではないのが実情です。「私は、とりあえず30階のビルの10階までは上りたいなー」という選手がいれば、「私には30階は無理なので10階建てのビルを上っていきます」という選手もいるかもしれません。

また、夢に向かって頑張る気持ちはあるけれども「10階建てビルしか設計できない」という選手もいるでしょう。その場合は、まずは10階建てのビルを上り、10階の屋上に達してから30階建てのビルへの増築を設計する2段階の育成もありきと思えてきます。

ただ、ここが考えどころだと思います。30階建てのビルを設計して10階まで上るのと、10階建てのビルを設計して上るのでは、大きな違いがあります。それは、10階のビルは、そもそも難易度が低く、設計が甘くなるからです。つまり、甘い設計にもかかわらず、10階建てビルを上っていることに満足してしまう可能性があります。目指すのは、次の段階(30階)だよね?と、常に自分の立ち位置を確認する必要がある気がします。

企業は夢のビルを建てる環境を与えてくれる

ビルの高さを夢の大きさとしているように、実業団スポーツやプロスポーツの世界では、企業は選手に「30階建てのビルを建て、そこに上る権利」を用意してくれるのです。(プロ宣言し、個人スポンサーを探してビルを建てるのとは大違い)。企業は「選手には30階建てのビルを目指してほしい」と願いを込めてスポーツチームを作り、または、個人と契約するスポンサー役を担っているはずです。最初から「10階建てのビルを上ってくれればいいよ」とは普通はならないはずです。(ケースバイケースですが・・)

企業やスポンサーが準備してくれる夢のビル建設、その屋上へと通じる「夢の扉」を開くために、30階建てビルを上る意志を持って入社(入部)するのが、実業団選手としては当たり前の姿だと私は思います。けれども、それができない、または、挫折してしまう現実があります。だから、監督が介入する必要が出てくるわけですし、それが監督やコーチの存在意義になるはずです。

「なぜ10階建てのビルしか設計できないのか」「何故30階建てのビルを目指さないのか」「何故30階建てのビルの何フロアにいるのか分からないのか」ということを選手と向き合って、ビルの設計方法のヒントを与え、設計したビルのフロア数と課題の配置を共に考え、どこのフロアにいるのかを教えてあげないといけないのです。

選手育成の設計図とその選手が位置する地点が明確にできるほど、夢実現へと続く「クリアすべき扉」を開いて進んでいくことができ、フロアを上がっていきたい気持ちが芽生えてくるはずです。

全員が30階建てのビルを上っている状況を作ることが、実業団チームの使命と言えるでしょう。これが、チーム(選手)に与えられる権利と果たさなくてはならない義務の話だと思います。企業は、夢のビルという環境を提供してくれているわけですから、その有難みを感じて進んでいかなければなりません。

駅伝というビル

ですが、駅伝という競技になると、また、話が違ってきます。駅伝日本一を30階建てのビルとして表現してみると、低層階にいる選手でも、存在意義が出てくるという現象が起こります。

(駅伝の成績とチーム力の例)

クイーンズ駅伝優勝:28階以上2人、24階以上4人

クイーンズ駅伝入賞:28階以上1人、24階以上3人、20階以上1人、16階以上1人

クイーンズ駅伝出場:24階以上2人、20階以上2人、16階以上1人、10階以上1人

上記は単なるイメージですが、駅伝で上位の成績を収めようとするほど、30階建てビルの上層階に多くの選手が上っている状況を作らないといけません。ですが、実際は、10階程度しか上っていない選手がいても、人数の関係で駅伝競技は成り立ってしまうのです。

チームに10階建てビルを上っているような選手が多くいては、駅伝においても、永遠に勝負することはできません。隣のビル(他のチーム)を眺めて、「あんな高いビルを建てて皆が上っているなんて凄いなー」と言っている状況は、勝負を放棄しているのと同じです。

駅伝という30階のビルに選手全員で上るという意識。勝つためには、低層階にいる選手に、上層階にいる選手が手を差し伸べて上層階に導く必要があります。「それぞれ頑張ってビルを上ってきてね!」という考え・意識がチームに浸透しているようでは、駅伝という競技で結果が出ることはないと思います。

各フロアをクリアすれば、一つの実績が蓄積され経験値が引き上がります。その経験値を持って、上層階の選手は、低層階に留まって悩めるチームメイトにアドバイスを送ることができるはずです。

スターツグループの2025年度スローガン=「BE KIND」

今年度、スターツグループのスローガンは “BE KIND”。「自らを律し、やさしさの中に厳しさを!」という意識の再構築です。

今年度がスタートするにあたり、上記のスローガンについて会社から説明があり、社長から「このことを各組織で考えるミーティングを実施してください」と指示がありました。

そこで、陸上競技部としてもチームミーティングを実施し、私が思うことを伝えました。それは「ダイバーシティ」と「インクルージョン」です。世の中で、この2つのワードは、セットで使われることが非常に多いと思います。直訳すると、ダイバーシティは多様性、インクルージョンは、包含・包括になります。

多様性というと、それぞれの個性を尊重するような個人主義的な発想になりかねませんが、同じ目的に向かう組織(チーム)では、その個性(多様性)をどう活かすか?が重要になってきます。個性を個の能力や特技・特徴と置き換えても良い気がします。

インクルージョンは、一つにまとめるような意味があるわけですが、組織では、個性を認め合った中で、一つのチームにすることことが求められるので、ダイバーシティとセットで使われるのだと思います。

包括するのが、監督の役目だとしても、チーム全員が自然と包含し、さらには、選手たち自らが包括していくような文化・風土作りができるかにかかっている気がします。監督は、あくまで、その微調整をする程度の役割になることが理想的です。

仲間の価値

駅伝のためというより、選手全員が30階建てのビルを上るためには、チームの意識や活動の水準を高める必要があるので、仲間の価値を低く見積もらないことです。仲間の価値を低く見積もるほど、チーム全体が活性化するチャンスは失われていくと思ったほうがよいでしょう。

30階建てビルの5階くらいにいる選手の価値が低いことにはなりませんし、10階建てのビルを上っている選手の価値が低いわけでもありません。それは、現状(現時点)に過ぎないからです。大事なことは、今後の変化・成長です。

競技活動は、能力は開花させるものなので、その人の特性や状態で、課題をクリアする時間に差が生まれます。そんな状況を受け入れられるチームであるかが重要ですが、問われるのは、本人が最大限の努力をしているか否かである気がします。個性ではない、「その人なり」を互いが感じるからです。

そうした状態を含めて多様性なのです。その人の本質を理解するのは簡単ではなく、見る角度で他者の価値は変わってしまうものです。自分と他者(の状況)のコントラストに依るものなのかもしれません。そのように、他人の価値が理解できない心理状況は、意図的でなくとも頻繁に起こります。人は、他者の僅か一部分しか見えていない・見ていない、もしくは、見ようとしないからです。

「他人には見えていない」というよりも、「本人が出していない」という可能性があります。もしかしたら、本人が出していない状況というのは、自分が感じるよりも多いのかもしれません。だとしたら、全員が自分を出せる環境づくりが、非常に大事になってくる気がします。

ただし、好きなように自分を出せばよいものでもなく、そこにインクルージョンが求められるわけです。多様な中にも、ある程度の方向性の中で、まとまりのあるチーム作りをする必要があります。それぞれがそれぞれの人を活かすチーム、そこが目標になる気がします。多様だからこそ、皆がそれぞれ考え、刺激を与えあい、組織は強固になるのだと思います。多様であること、その価値を感じたいところです。

多様な人が巡り会うのが組織であるとするならば、多彩な顔ぶれが掛け合わさったときに、エネルギーは増大することになります。よく言われる組織内の「化学反応」です。同じような人間(考え)が揃ったところで、化学反応は起こらない気がします。居心地が良い組織と結果を出す組織、その「あり方」を考えながら運営していきたいものです。

私になれる!その善し悪し

ある日、テレビを観ていたら、ある映画のキャッチコピーが流れました。

"君がいたから私になれた!"

この言葉を聞いて、素直に「良い言葉だなー」と感じました。「皆がいたから私になれた!」と言えるチームにしたいよなー、と監督である私は思うわけです。他者と他者が日常的に対峙することになるチーム活動において、「自分を出さなければ始まらない」と思います。

バチバチと本音でやり合うことも時には必要ですが、「自分を出してみたら、チームの雰囲気が悪くなってしまった」ということもあり得ますから、やはり、自分のこと(本質)を理解することが、自分が係わる組織作りのスタートになりそうな気はします。

そこで、ふと、監督だって同じだと思いました。「皆がいたから自分を出せる監督になることができるんだよなー」という思いです。監督として、自分を出すことがチームにとって良いかは別の話になりますが(笑)、監督が自分を出せないチームが上手くいくとも思えません。結局は、選手であれ、スタッフであれ、自分を出し合いながらの「人と人との呼応」を上手に成り立たせることで、活動が円滑になり、且つ、活性化した状態で推進できることになるのだと思います。

夢のビルを上る選手でチームを埋め尽くしたい

私が監督になって2年目の今年は「皆がいたから私になれた」そんな選手が増え、そんな選手たちが一つのチームになることを目標にしたいと思っています。選手全員が、それぞれ自分らしく活躍しながらチームに貢献すること。それは簡単なことではないですし、時には悪役を演じる必要もあるでしょうが、ストレスのない充実した活動を遂行できるチーム、そして、選手自身であってほしいと願っています。

そんな活動ができる前提は、選手全員が30階建てのビル(=夢のビル)を上ろうとしている状態であることです。ここに差がある状態では、前述していることは理想論にしかなりません。これは間違いないことだと思います。

そして、監督である私が、選手全員に対して夢のビルを上らせようと情熱と理論を注ぐことです。全員が夢のビルを上がっていれば、個が成長するのは当たり前として、駅伝の成績だって向上するはずです。監督2年目の駅伝では、この点で、その成果を出したいと思っています。

スターツ陸上競技部の飛躍の年がスタートしています。ここに書いたことをチーム全員が常に意識できるチームでありたいと思います。